发布日期:2025-07-05 14:15 点击次数:182

2025年伊朗与以色列的导弹交锋撕破夜空之际,回望电影史中的中东战场,我们会发现胶片早已凝固了这片土地的永恒创伤。从1980年代冷战末期的意识形态对抗,到21世纪全球反恐的道德困境,电影创作者用镜头建构了理解中东冲突的视觉密码本。

一、阿富汗战争:

《第一滴血3》(1988)在冷战末期将兰博塑造成对抗苏军的自由符号,其手撕直升机的暴力美学实则是里根主义的影像注脚。史泰龙肌肉膨胀的躯体成为意识形态的肉身容器,而阿富汗游击队员则沦为背景板上的模糊剪影。

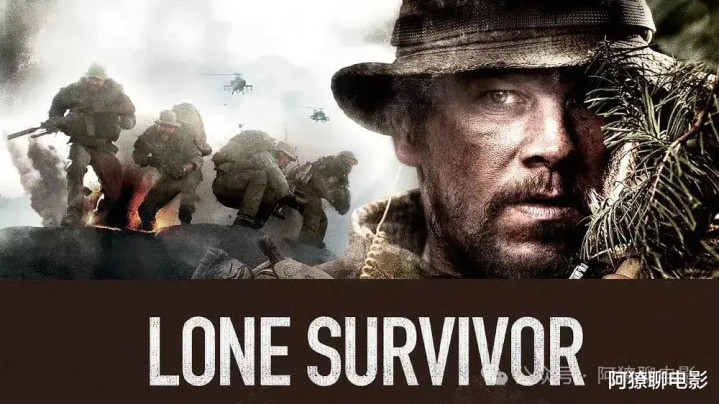

《孤独的幸存者》(2013)以红翼行动为蓝本,四名海豹队员对抗数百武装分子的设定,将"杀牧羊人保命"的道德困境炼成战争原罪标本。追逃战场戏中晃动的第一人称视角,制造出令人窒息的生存焦虑。

《卡贾基》(2014)通过英军误入雷区的真实事件,100分钟实时煎熬展现大地本身成为刽子手的原始恐惧。士兵们每寸移动都伴随金属探测器刺耳鸣响,将战场转化为存在主义牢笼。

《战争机器》(2017)用黑色喜剧解构驻阿美军司令部,布拉德·皮特将军的PPT战略推演将部落政治转化为官僚主义荒诞剧。指挥部玻璃幕墙映出的喀布尔夜景,暗示决策者与战场实况的永恒隔膜。

《12勇士》(2018)改编自911后美军特种部队联合北方联盟的真实事件,骑兵冲锋大战坦克的西部片式奇观,将阿富汗战场异化为新边疆神话的试验场。影片对马背机枪手的浪漫化描绘,掩盖了现代战争中传统战术的实际失效。

《前哨》(2020)重现阿富汗53名美军哨所被围事件,360度环绕拍摄技术创造战场空间叙事新范式。环形工事既是物理屏障也是心理囚笼,士兵们在防御圈内崩溃的场景解构了军事据点神话。

《盟约》(2023)聚焦美军撤离后的道德债务,盖·里奇用公路片结构追问承诺的重量:当枪声沉寂,冒着生命危险救助美军的阿富汗翻译官,其价值是否随战略利益转移而清零?

二、伊拉克战争:

《生死豪情》(1996)借女飞行员死亡调查案,用罗生门结构拆解美军荣誉体系。丹泽尔·华盛顿饰演的调查官逐步发现,所谓英雄叙事不过是权力编织的遮羞布,战场真相永远迷失在官僚主义的迷宫中。

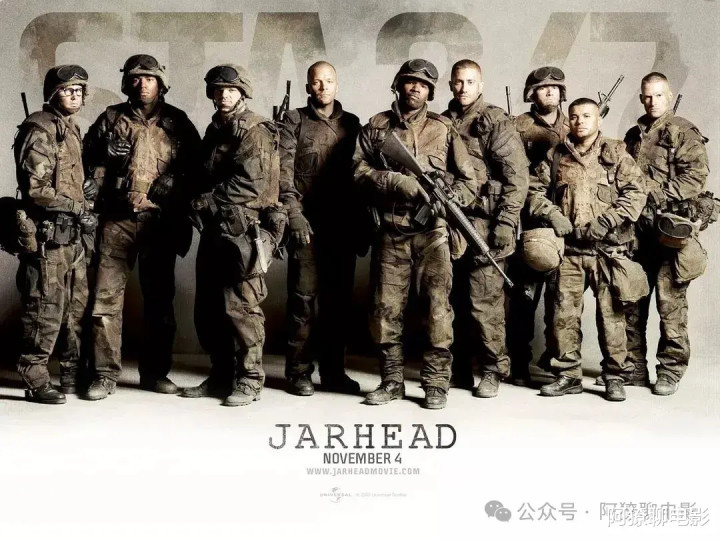

《锅盖头》(2005)改编自海军陆战队狙击手回忆录,190天沙漠待命未发一枪的荒诞,消解了传统战争片的动作奇观。士兵们对着油田大火自渎的场景,成为对战争性压抑最辛辣的视觉隐喻。

《绿区》(2010)以虚构WMD调查官为主角,将巴格达转化为政治惊悚片舞台。马特·达蒙在迷宫般的禁宫追逐真相,每个转角都撞见体制更深的黑暗,手持摄影的眩晕感完美复现真相追寻者的迷失。

《比利·林恩的中场战事》(2016)以120帧技术撕开"英雄巡演"的表演性伪装,啦啦队员媚眼与战场闪回的交织,构成对战争消费主义的终极拷问。超级碗烟花与火箭弹轨迹的视觉并置,解构了后方与前线的认知鸿沟。

《生死之墙》(2017)创造性地将战场压缩为狙击手无线电对话,两名美军被困水泥墙后的心理博弈,揭开战争微观叙事的终极形态。通过声纹分析展开的智力对决,比子弹更具杀伤力。

《谢里》(2021)以非线性叙事追踪医学生到银行劫匪的堕落轨迹。罗素兄弟用分裂画幅呈现伊拉克退役军人的双重现实:左屏是摩苏尔巷战的子弹轨迹,右屏是美沙酮诊所的针头反光。主人公抢劫银行时重复军事口令的细节,揭示战场指令系统如何异化为犯罪程序。当他在最后抢劫中要求人质"保持战术静默",战争记忆与犯罪现场的时空错位达到高潮——这不仅是PTSD病例,更是对整个"战争可逆性"谎言的终极拆穿。

三、反恐战争:

《谎言之躯》(2008)借中情局特工与约旦情报局的博弈,展现反恐信任链的崩塌。安曼市集爆炸戏中飞散的果蔬与人体残肢,构成后911时代恐慌的浓缩标本。

《拆弹部队》(2008)以拆弹专家威廉姆斯的肾上腺素成瘾,隐喻反恐战争的自我复制机制。手持镜头不断切换创造的生理压迫感,将观众锁进拆弹服的头盔视界,体验技术异化下的战争快感。

《刺杀本拉登》(2012)将十年追猎压缩为中情局的数据迷宫,审讯室的蓝色冷光消解程序正义光环。当海豹队员突袭卧室时,夜视镜的绿色视界里,最终清算沦为像素点的暴力集合。

《美国狙击手》(2014)通过克里斯·凯尔150次确认击杀记录,在瞄准镜中折射"守护神"与"杀人魔"的身份悖论。望远镜里伊拉克母亲举起RPG的瞬间,成为整个反恐战争道德困境的浓缩画面。

《天空之眼》(2016):无人机打击任务中,9岁女孩闯入攻击范围触发道德核爆——65%致死概率与80条潜在生命的权衡,引发英美官僚系统责任转移链。军方指挥链陷入“牺牲一人救八十人”的电车难题,最终导弹发射的结局拷问程序正义与人性的根本冲突。

《血战摩苏尔》(2019)以尼尼微特警队视角展现ISIS清剿战,其巷战美学的窒息感超越国别叙事。特警队员穿过弹孔密布的墙壁时,千疮百孔的城市景观成为中东战争的永恒纪念碑。

四、以色列战争:

《黎巴嫩》(2009)全程以坦克兵视角呈现1982年战争,潜望镜框取的杀戮画面成为国家暴力机器的视觉囚笼。当炮长透过十字准星凝视哭泣的平民时,金属器械与人类情感的碰撞震彻灵魂。

五、胶片上的战争辩证法:

这些电影共同揭示了三个根本矛盾:在《拆弹部队》的纪实美学与《战争机器》的荒诞主义之间,战争既需要被严肃记录又注定被解构;在《12勇士》的英雄叙事与《生死之墙》的反英雄书写之间,军人形象始终在神话塑造与人性还原中拉扯;在《绿区》的政治惊悚与《黎巴嫩》的心理写实之间,战争真相既存在于体制黑暗也显影于个体创伤。

最终所有胶片都指向同一结论:当《美国狙击手》中十字线对准儿童、《黎巴嫩》中坦克潜望镜框住孕妇时,银幕内外关于战争正义的宏大叙事,都在准星定格瞬间暴露出其本质的虚妄与残酷。